共同親権 やり残しの民法改革

国との議論がかみ合ってきた

9月14日に共同親権訴訟第5回口頭弁論が開かれ、長く続いてきた旧釈明のやり取りに、国側が回答した。それまで一年近く国は単独親権制度の意義として「婚姻制度の意義」という言葉を用いていたのが、今回その言葉を引っ込め、両性の平等と子どもの利益に言及してきた。国側が両親の合意が得られない場合は、単独親権制度が子どもの利益にかなうという。しかし、婚姻中の夫婦において子どものことで合意が得られないからといって、すべての夫婦が離婚するわけでもない。実際のところ、親どうしの意見の調整規定がないことが、離婚して一方の養育権を否定するのが解決策として妥当、というような国側の極端な主張を生み出している。現在の裁判所の運用や社会の風潮もこれに沿っている。こういった疑問点について裁判所も興味を持ったのか、国側に回答を促していた。

そこでぼくたちは、これら国側の用語が戦後親権制度の改革議論の中でどのように扱われてきたかを、弁護団とともに再検討した。

日本国憲法の理念に沿うのは、やっぱり共同親権

1947年の5月3日に日本国憲法が施行され、それに沿った形での民法改革も同時に行われた。民法の施行は事務の遅れから翌1948年の1月からである。その間「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」が暫定的に施行され、婚姻内外問わず共同親権となっている。

当時大阪家庭裁判所家事審判部決議集では、旧民法について「親権は家族制度の影響を蒙った家長権的な性質をもったもので子の利益を中心に考えたものではなく子と家を同じくするか否かという家の枠を以ってこれを定めていた」と触れたうえで、この応急措置法の非婚の場合の親権の共同行使とされた点について、以下のように言及している。

「新憲法の施行に伴いその精神に従い旧来の家族制度にとらわれた親権制度を打破して̪苟も保護を要する子供に対しては原則として全ての親に親権を与え、専ら子の利益の中心にことを考えようとしたのであるからそれは両性の本質的平等旧来の家族制度の打破、従ってその下に不利益を蒙っていた者の救済という新憲法の理想の一つを体現しようとする目的をもつ」

当時の法務省民事局長は「従来の慣習上共同行使の困難な場合があるかも知れぬが、それは事実上の問題であって、法的にはこの権利は保障されねばならない」と重ねて解説している。

つまり、憲法に理念に沿った民法は、現行民法ではなくむしろこの応急措置法である。当時民法草案の起草にあたった我妻栄は、GHQに何度もダメだしされながら結局は、「親権と氏の結びつき」という「実際上」の理由から草案に非婚時の単独親権を残している。親権の調整規定がないのは、事実上力関係で父が決めてしまうからという程度の理由しかない。

反省なき民法改革

このプロセスから、家父長制としての単独親権制度が現行民法のベースで、戦後民法改革では、そのうえに婚姻時に限って共同親権を部分適用したのがわかる。当時の民事局長は応急措置法における非婚時の共同親権について「家の制度の下に制約されていた両性の平等がここで回復されたのである」と、「回復」という言葉を選んでいる。

我妻らの民法改革議論は、戦争を支えた家制度を自ら反省したというよりは、「しぶしぶ」だったようだ。それでも、女性が力をもち発言力を増せば、「社会の進歩」(我妻)として本来であれば共同親権に向けて法改正をすべきだった。1966年に男女の親権取得率が逆転し、女性が親権を持つ割合が高くなる。戦後日本は2度の民法改革の機会を逸した。

実際には、核家族化が進む中で主婦が中産階級にも拡大し、単独親権制度のもとに父親は家庭から排除されていく。男性を企業社会という新たな戦場に送り出し、女性に単独育児を押し付けるためには、もはや「欠損家族」の母親にも親権という「飴」を握らせないと、この体制は維持できなかったというのはうがちすぎか。

現在、離婚調停中の児童扶養手当(経済的な飴)の付与が議論され始めているが、戦前から続く家族モデルを維持するために、シングルマザーたちが奮闘している姿を見ると、いたたまれない。二重の立法不作為の末に、親の養育権を、制度的にも経済的にも国が保障してこなかった末路である。この点について、共同親権時代の家族支援とはいったい何か、院内集会も含め議論を深めたい。

迷走する大手メディア

朝日新聞は11月17日に「離婚後の子育て」という「交論」記事を掲載した。共同親権に反対の民法学者の小川富之と、賛成の臨床心理士の小田切紀子のインタビューからなる。この記事は、ヴァンサン・フィッショさんのハンストのネット記事を朝日論座が削除し、今度は小川富之の意見を紹介する記事を掲載した(宗像は「正しく偏向」と批判)末のものである。中日新聞は6月30日・7月1日に「離婚後の『共同親権』導入していいの? DV被害が続く懸念 法改正した欧米でも見直しの動き」という記事を小川らの意見も触れつつ掲載し、進める会は中日新聞に質問状を出した(回答はない)。

小川は欧米でも同居親が主な監護者として子の成長の第一義的責任を負うことについて触れ「実質的に現在の日本の制度と大きな違いはありません」と言い切る。この間の小川の役回りは、欧米と日本の法制度の同質性の強調である。しかし欧米各国は、別居親の養育権が事実上なくなってしまう日本の現状を非難している。それを踏まえ、朝日の狙いは議論を「離婚後」に矮小化し、小田切に対立が高い場合の間接交流はよいと言わせて、現状の制度を肯定することである(実質多くの親子関係がこれで絶てる)。

この朝日の姑息さは、法制審議会で高みから共同親権賛成対反対の水掛け論を見物し、議論が「離婚後」からはみ出しはじめても、戦後民法改革の経緯について沈黙する民法学者や法務官僚と共通のものである。これが我妻栄以来の戦後支配層の伝統なのかと疑ってしまう。

しかし、小川富之のインタビュー記事に「共同親権制 本当に子の利益か」と振らせた時点で、現在の親権議論にぼくたちが参入できていなかったことも事実だ。今回、国との討論で、記者会見時に記者から問われた立法不作為の起算点について、あらためて戦後民法制定時までさかのぼれることが明らかになった。未完の民法改革をぼくたちの手で遂行することは、共同親権運動のターゲットでもある。子どもの利益のための両性の平等の回復は、いまだ達成されていない。

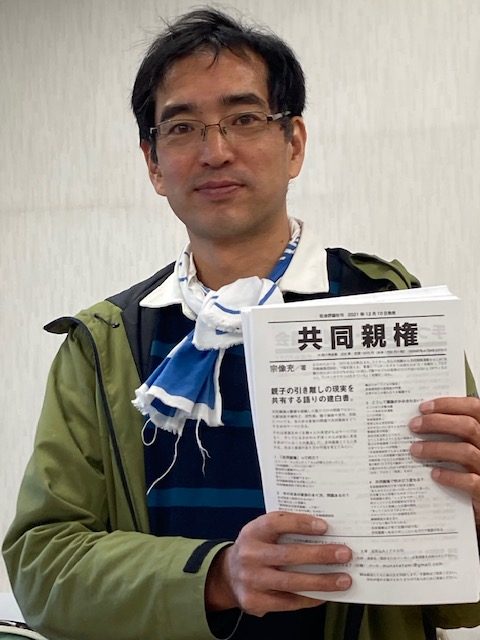

(2021.11.20 宗像充 敬称は略しました)